2024-10-11

子どもの頃は夏休みに母の実家に行き、いとこたちと九十九里の海に連れて行ってもらうのが楽しみだった。犬かきや立ち泳ぎで少し泳いだが、ほとんど浮き輪に入って遊んでいただけ。大きな波に乗るのが面白かった。

小学校にプールはなく、中学校では理由をつけてよくさぼった。ところが年貢の納め時が来たというか、高校で鬼のようにこわい先生に「泳げない者は夏休みに泳げるまで通うこと。できなければ体育の単位はやらない」と言われた。ブラバンの部活をしながら通ったのだろうな。一年生は平泳ぎ25m、二年生は平泳ぎ50mとクロール25m、三年生はクロール50mと背泳ぎ25m、曲がりなりにも泳いで体育3をもらった気がする。クロールのテストの時には「その泳ぎ方でどうして進むのかわからない」と笑われた。知るか。

でも、おかげで最低限の泳ぎは身についた。感謝すべきなのだと大人になってからは思った。これに懲りて子どもたち三人はせっせとスイミングスクールに通わせたが、私が泳ぐひまはほとんどなかった。たまの機会に平泳ぎと背泳ぎをしたが、クロールは疲れるし沈むのでしなかった。

そんな私が、50~60分あれば、クロールで1,000m泳げる人になっている。きっかけは、2018年の7月に右膝の半月板断裂をしてしまったことだ。何度かのディズニーリゾート行きと鹿児島旅行と都内外出とが続いた後に、庭の草取りをして立ち上がった時にビシリときた。3か月ぐらいまともに歩けず、このまま歩けなくなったら大変だと思い、体重がかからない水中ウォーキングをしようとスポーツクラブに入る。そのうち泳ぎたくなり平泳ぎはこの膝に悪いと聞いてクロールを習おうと決め、週1回60分のスクールを3か月、年配のおばさま3人とがんばった。

子どものスイミングみたいにまっすぐ両手を前に伸ばして浮いて、右手を水中にだらりと降ろして後半だけ全力で払うようにシュッとかき、ひじを上げて脱力したまま前に伸ばし、次は左手を同様に動かして、だんだん早く回すようにする。その先生のやり方が、全部に力を入れてぐるぐる手を回し続けるのがクロールだと思い込んでいた私には驚きだった。これならあまり疲れないじゃないか。

そこはつぶれてしまったので、もっと近くにできたスポーツクラブに入り、2019年11/3 700m、11/11 500m、11/16 700mと、たった3か月の間に24回、合計15,500mも泳いだ。そして忘れもしない2月9日に、突然私に異変が起こる。水泳後の夜、鼻水が水のように流れて止まらなくなり、頭痛、声の涸れ、のどの痛みに下痢のため、全身でcats

and dogsが暴れているみたいになった。人が言う花粉症ってこんな感じ? 恐る恐る8日後に1,000m泳ぐと、プールにいる間は平気なのに、出たらもうお風呂の時から鼻がおかしくなる。それから長いこと全く泳がなかった。コロナが流行り始めた頃で、怖くてスポーツクラブも月一回のホーム会員に変えた。

でも、運動不足で衰えるのもよくないので、2022年6月から通常会員に戻す。主に筋トレをし、月に1~2回恐る恐る泳いでは、毎回止まらない鼻水に苦しんで市販の感冒薬や鼻炎薬が効くまでの2時間ほどのたうち回り、寝て、翌日の午前もなんか変だがそのうち治る。そういうことが5年ほど続き、この7月もならば泳ぐ前に薬を飲んだら楽だろうかと考えたがさすがにそれはせずに苦しみ、8月もどうせまたと身構えたら、2回ほど鼻をかんだらそれで終わった。

「えっ、もしや?」

そして、先月の9月に2回泳いだが、何ともならなかった! あんたやり過ぎだよと身体が怒ったが、ふっふっふ、オレはついに塩素に勝った!『鬼滅の刃』の鬼のかしらが太陽の光を克服した並みのことが私に起きた気がする。

(7期 安孫子)

ふた月前の冬の朝、ゴミを出していた私の後ろを人が通り、声が聞こえた。

「ちゃんと、言うことを、守って――」。

黒っぽい服を着た若い男の子が角を曲がって行くのが見えた。

ナワリヌイ氏が亡くなって、一年前にここで話題にしたことに責任を感じている。知らん顔して別の話をすることはできない。せめて精一杯の自分の言葉で返したいと思った。でも、書けない。道で独り言を言っていた人が気になるのは、私もうまくしゃべれないでいるからだ。

そんな時、私に『オッペンハイマー』がぶち込まれたのは天の配剤だろうか。何だかむかつくので気乗りしなかったが、つきあいで行ったのだ。さすがアメリカの圧倒的な映像と音響で、映画の世界に没入した。オッペンハイマーになり、自分自身に戻り、次々とやって来る奔流にもみくちゃにされながら頭の中でああだこうだ叫んでいたような三時間だった。

・降伏していなかったらドイツだったのか。

・日本が先に作ったら、もちろん落として喝采しただろう。

つまりこの人は、この競争の一等賞の人だ。その地に友人が一人でもいたら、そんなことはできないと思っただろう。結果の甚大さは未知だった。この人は苦悩したが、トルーマンはしなかった。

俺の話を聞け、という爆風。人に伝えるには有効だ。「敗戦間際の国に落とす必要があったのか」という声を入れて相手に配慮もしている。これに応える映画を日本にもぜひ作ってほしい。もっとお互いのことを理解し、話し合えたらいいと思った。

この映画だけでなく、人が本心をもらした言葉は心に響く。たとえば、広島でチェ・ゲバラが言ったという。

「こんなことをされて怒らないのか」。

海外ドラマで有色人種の若い女の子が友だちに言った。

「キリスト教も仏教もきらい。乞食みたいなんだもの。

それに自分がされたわけでないのに、何で許すって言えるの?」。

そこから対話を始める。異論には、忍耐強く相手への敬意を持って向き合う。そうして争いごとが減ったらいい。だから、私もいつも思っていることを書いてみる。

実は、「オッペンハイマー」の二日後に、鳥のフンまで頭に食らった。それは私には、高校以来五十年ぶりにして二度目の人生の珍事であって、“言っちゃえ自分”と思った。

ユダヤ教、キリスト教のローマ・カトリック、プロテスタント、ロシア正教、イスラム教、私もそこに生まれたらそれを信じたのかな。それぞれが馴染んだ「神」を信じるのは理解できる。でも、

・あなたがたの信じる「唯一神」は、同じではないの?

・もめるのは、それぞれが自分に都合のいい解釈をした「神」だから?

共通の聖典である旧約聖書の詩篇には「私のためにあいつを殺して」という言葉が何度も出てくる。それで勝ったら、我が神こそが唯一の神だと言う。強ければ偉いのか。敵なら殺してもいいのか。弱肉強食の論理だ。それならむしろみんな似ている。それは「唯一神」ではなく「部族宗教の神」だと思う。日本と同じ。

それから、ユダヤ教徒にもキリスト教徒にも一言。部族の外では「約束の地」は通用しない。ユダだけでなくイエスもマリアもユダヤ人だということを忘れないで。

そんな宗教ならない方がましだと思っていた。だれもイエスに全然似ていない。似たいとも思っていない? 貧しくて見映えがせず、強くも利口でもなく、いつも一番下で泣いている人のそばに行こうとする。その目には争うどちらも愚かで悲しく見えて、そのどちらも悔い改めて私についてくるなら許すと言う。

この人はひとりぼっちでしゃべる人の傍にもいるのだろう。そんな話が伝わって来たので、もし「唯一神」があるのなら、そういう者ならふさわしいと私は思った。でも、全知全能の力強そうな神も、人に強制してやらせるのを好まないところで、実はイエスと似ているとも思っている。為政者たちはそこのところをよく読んでほしい。

(7期

安孫子)

2023-10-21

10月14日土曜日、光あふれるおだやかな空が広がっている。窓を開けていたらちょっと肌寒いほどだ。天気は下り坂らしいが、明日はホームカミングデーなので、久しぶりに、本科ゼミでお世話になった上田信先生の話を聴きに行こうと思っている。

と書き始めて午前中に終えるはずだったこの文章が終わらない。身近なことをさらりとつづろうという心構えが悪いのか。800~1500字の指定なのに、たどり着きたいところの半分までで1,000字を超え、夜の10時を過ぎてしまった。私の今日一日の過ごし方と、このエッセーの書き方と、ここ数年してきたことは、相似形を成している。雑事にかまけすぎている。

雑事の一つ一つは決して無駄ではなく、そのほとんどは、心地よく暮らすためにも、人と円滑にコミュニケーションをとるためにも、必要なことだ。それが人生そのものだと言える。それで行けるところまで行ってさよならすればいいじゃないか、とも言える。

でも、たどり着きたい場所があるなら、本当にそこまで行きたいなら、日常のいくつかをあきらめて、急がなければならないのではないだろうか。

この調子でやっていったら間に合わない。最近、私はそのことを教えられ、今回、それを一番書きたいと思っていた。なのに、横道にそれてばかりいる。身近なあれこれをすることも、それを気ままにつづることも楽しい。どストレートは疲れる。試験前につい関係ないことをやっちゃうバカな子どもみたい。でも、その態度は卑怯だ。最短距離でたどり着こう。思い出すと泣きそうになる、あの人に。そして、全部書き直した。

まず、夏の総括。ほんとに一番暑かった。熱中症になったらなおのこと厄介だから、昼間一人の私のためにも、夜間眠る家族のためにも、惜しまずクーラーを使った。逃げられない花木には、水やりをした。根の浅いものにはもちろん、5年前の塀の工事で更地にして造り直した南側の庭の細い木にも(左写真:一昨年の春のもの)。そして、ニチニチソウは5株枯らしたものの、ほかは何とか守りぬいた。

でも、暑さが和らいだある日、門の横のシュウカイドウ(右上写真)を見て、アッと思った。花が咲いている。夏の間は一つも咲かなかったのに。

適者生存という言葉があるが、弱いものは滅びよとは思えない。でも、出費の問題だけでなく、電気と水をあんなに使ったことは許されるのだろうか。こんな暮らしをしていて原発反対だなんて言う資格はない、と後ろめたく思った。

もう一つ。私はついにコロナに感染した。9月6日の午後のこと。同居の娘に風邪の症状があったが、抗原検査キットで調べたのが早かったのか陰性と出て、警戒しなかったことが敗因だ。熱は37.5°が一日出ただけだったが、喉の痛みと咳がひどく、声が十日も出なかった。症状もさることながら、自分が有害な存在になってしまったことがつらかった。娘は陽性だったが軽く済み、夫にはうつらずに済んだ。

16日には陰性と出て、後遺症もなく、今までビクビクしていたのがむしろ地に足が着いたように感じた。10月初めには、ユリイカの会で宮沢賢治の講義を聴き、二日後に青森旅行に出かけた。星野リゾートのすすきの原を、どっどど どどうど、風に吹かれて、元湯の温泉まで歩いた。自然と言葉の豊穣の二重奏。至福のひとときだった。

そんなこの世の喜びは大好きだし、もっとほしい。でも、久々に病んで、全て失う感覚を味わったばかりだ。森先生が生きているうちに、森先生と話したことを書いて届けたかった。エティ・ヒレスムの話をした森一弘司教(左写真)のことだ。温泉のようで実は火炎の人だった。燃えさかる横浜を忘れなかったからだ。(7期 安孫子)

<左写真出所:http://www.kirishin.com/2023/09/02/62066/>

2023-04-21

書きたいのに書けない。自分に向き合ってみるがうまく外に出せなくて、四旬節の間を悶々と過ごした。きのうやっと700字まで進められたが、ちがうと思って棄ててしまった。それが、今朝ビオラの花殻を摘んでいたら、ふっと抜けられた。私がいいと思った人の話をします。

エティ・ヒレスム(中段写真左)。年末にオンラインで森一弘司教から聞くまで名前も知らなかった。アウシュビッツで殺されたオランダのユダヤ人女性。「(手記の一部を抜粋)最期の瞬間になっても、自分の掃除機や銀の食器を安全な場所にかくまう人々がいる。自分の肉体だけを救いたい人々がいる。肉体など、もう数々の不安や鬱憤の住まいでしかなくなっているというのに」。もっと爆弾発言もあり、彼女の言葉をよく思いめぐらせている。

ギャスパー・ウリエル(中段写真中)。フランスの俳優で、一年ほど前にスキー事故ではかなく逝ってしまった。地味な傑作「たかが世界の終わり」の主人公ルイのように。余命わずかと知って離れたきりの家族に会いに来たけれど、意味のある言葉がどうしても何一つ言えなかったという話。彼は端正できれいな顔だが、頬に幼いころにドーベルマンに咬まれたという傷痕がある。自分の死はまさに世界の終わり、人からは「たかが」に見えたって。

それで思い出したデビッド・ボウイ(中段写真右)。数年前、五反田の展示会に行った時、アップの写真で、殴られたせいで片目の瞳孔が開きっ放しになった顔なのだと知った。入口には等身大の写真があって、「Happy Birthday!」という声が流れていた。「僕はここで毎日言うよ。そうしたらいつか君の誕生日に当たるよね」。

出所:https://www.amazon.co.jp/

出所:https://www.harpersbazaar.com/

出所:https://bijutsutecho.com/

ナワリヌイ(下段左)。この名を出すのはリスキーなのか? 海外ドラマ「Killing Eve」の最終章を観るために短期契約したWOWOWプライムでたまたまこの人のドキュメンタリー映画を観た。あの眼が忘れられない。絶望とかすかな希望。この映像は私の死のニュースといっしょに流されるのかい? これを観たあなたは何をするの? この人のことは故人と見なしていない。

大江健三郎(下段中)。講演会に二回行ったことがある。憲法記念日に近くの市民センターと、作家同士の対談で新宿の書店に。自分は戦後民主主義の申し子で日本国憲法のおかげで教育を受けられ道が開けたと明るい声で語っていた。晩年は、「もう老耄なので家内とも話し、人前には出ない」と語っていたと、追悼記事の一つで読んだ。そういう沈黙もいいと思った。奥さんを立てているのがさらにいい。すでに多くの言葉を遺している。それを手に取ってもらえるかが問題。確かに文章は読みにくかった。この人が一番尊いのは、自分の足元から語った、家族と世界を守ろうとしたところだと思っている。「日常生活の冒険」は好きだった。人柄が信じられる気がするから、これからもっと読んでいきたい。

先述した「たかが世界の終わり」でも、言葉の伝わらなさがテーマだった。でも、行動が語っていたのではないか、大江健三郎のように。テーブルの上のチキンやナプキンみたいなどうでもいいような会話をして映画は終わったけれど、死ぬ前に帰ってきてくれたことを知ったら家族は泣いただろう。

中村勘三郎(18代目/下段右)。鼠小僧を演じ、「誰かが自分のことをずっと見てくれている。そう思わなきゃ生きていけねえ!」と、今月のシネマ歌舞伎、2010年の建て替え時に作られた「わが心の歌舞伎座」の中で観てきたばかりだ。この会での初めてのエッセーで、「阿弖流為」のことを書いた。あれから6年。映画ばかりで未だ歌舞伎座で観たことがない。

出所:https://ja.wikipedia.org/

出所:https://www.bing.com/images

出所:https://tower.jp/item/3301149

漫画「天上の虹」で読んだ、柿本人麻呂の挽歌は素晴らしかった。私はせめて綺羅星たちの名を呼んで、偉業を讃えたいと思った。

(7期 安孫子)

2022-10-21

高校の教科書に伊東静雄の「そんなに凝視[みつ]めるな」(事務局記:右上参照)という詩が載っていた。その中の「花とみづからをささへつつ歩みを運べ」という言葉が好きだった。初心を忘れない。理想を目指す。大切なものを守る。こういう心の在り方は、たぶんだれもが好ましく思うだろう。汚泥にあっても咲く蓮のよう。美しくて、凛々しい。では、ドストエフスキーはどうだろう? 悩んでもしようがないことを悩んだ、暗い人。伊東静雄だって悩んだだろうが、外人だからね、「神」を持ち出す。しかも、ロシア人。

昨年は、ドストエフスキー生誕200年の年だったそうだ。翌年(2022年)の7月に名古屋で開かれる学会に行ってみたいとさえ思ったのだが、プーチンの侵攻とコロナの蔓延で、縮こまってこの夏をやり過ごした。そして10月、年に一、二度のこのエッセーの順番が来て、日常の何かを書こうかと思ったら、生きてドストエフスキー生誕200年という年を迎えたのにそのことに触れないなら、生きてないのといっしょだね、と言われた気がした。二十歳の私に。生きているわよと返して、この文章を書いている。

村上春樹は「カラマーゾフの兄弟」を特別視し、亀山郁夫は「ドストエフスキーは自分にしかわからないという妙な自信がある」と言ったが、私も相当に愛していると自負する。「100分de名著」など読むと、こんなこともわからずに感動していたのかと驚くが、魂の出会いに情報はいらないとも思う。

「怪物とたたかう者は、みずからも怪物とならぬようにこころせよ。なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入るのである」とニーチェは語り、私は長くその場所を封印してきた。それでも、スメルジャコフの「地獄があるのに調和もくそもあるものか」という叫びとイワンの大審問官の問いが私を離れることはなかった。

彼らの場所、私の地下室には、同じくらいに大切なパスカルと高橋和巳も住んでいる。どちらも39歳で亡くなった。歩き続けていれば、景色は変わる。びっくりするほど変わるから、長く生きるとね、21世紀になるとねと、話しかけてみたくなる。でも、そう思うのはきっとちがうのだ。高橋和巳はわかっていた、自分に足りないのはユーモアのセンスだと。苦悩教の始祖と揶揄されても、含羞のあるきれいな微笑を浮かべていた。短命なんて関係ない。人は死ぬとき、生き切っている。生き遺したと言っても何にもならない。

病身で殴り書き、一人きりでつぶやいた人の言葉や姿が私にまで届いたことは、すごいことだと知っている。シモーヌ・ヴェイユもそうだ。その言葉を大事に遺し、翻訳し、出版し、取り上げてくれた人たちのおかげだ。よくぞ出会えたと思う。

そして、それらは全体の一部に過ぎないことも知っている。全部は手に入らない。手にできるのは、ご縁のあった限られたものだけだ。たとえて言うなら、「人生、贈答カタログの法則」。無駄に分厚くキラキラを並べているカタログをうきうきと眺めても、私がもらえるのは、たったの一つだけ。だって、そんなに払ってないのだし。

ようやく一気にこの原稿が進んで、長旅をしてきた一日が暮れる。ちゃんと現実に着地した。私は、花と自らを支えつつ、しょぼい日常でも歩みを続ける。原稿がギリギリになったおかげで(?)、立教大学が55年ぶりに箱根駅伝に出るという朗報に出会えた! お正月が待ち遠しい。 (7期 安孫子)

2022-04-21

3月13日に「朝日新聞ReライフFestival 2022春」(左下画像参照)というオンラインのイベントがあり、自宅でいくつかの講演を視聴した。特に心に残った養老孟司さんについて書いてみたい。

左:https://www.asahi.com/relife/festival/fes/yourou/

右:https://www.bookbang.jp/article/544144

・「医者にかかると、その人のことを見ないで検査のデータを見ている。その人の本体はいらない。

ノイズなんだ。データに入ってないものは、コンピュータから言うとノイズ。同じ部屋で仕事

をしているのにメールを送るのも、あんたの顔を見たくないんだよってこと。」

・「子どもがゲームをしていて、10歳ぐらいでもう気づく。」

・「都市は、理性的、意識的、言葉。ああすればこうなるとシミュレーションできる。意識に対立

するものは、自然。自然は、基本、予測不能なもの。個人で言うと体、社会で言うと、子ども

なんだ。子どもは、ノイズ。そして、社会全体の動きと子どもが分離してしまった。」

・「良い生き方って何ですか、って小学生が聞く。何で死んじゃいけないんですか、って高校生が

聞く。言葉は危険だ。経験してないことがわかった気になってしまう。人生? 一言で言える

だろうが、一言で言われたくない。84年の紆余曲折がある。生き方、個性、自己実現、若い人

は言うけれど、おれはお前を隣の学生と間違えないから、個性なんて言うな」。

このような発言が印象に残っている。

この人の本では、むかし『バカの壁』を読んだことがある。面白かったと思う。でも、こんなに地アタマが良ければ自然の中で遊ぶ時間が取れるのかもしれないが、私はガリガリ勉強しなきゃ受からないと思っていた。『リコウの壁』も人をはじいていると言いたい気がした。養老孟司さんから受ける印象は今もそうで、話に出てくる人の中で私みたいと思ったのは、ノイズと言われた患者さんぐらい。いつも距離を感じる。

とはいえ、話に引き込まれ、あっという間に時間が過ぎて、えっ、あと1分?と驚いた。持ち時間は13:00~14:00のはず。すると、養老さんは「体使って外に出ろ! それが私の結論!」と叫んだ。子どもみたいに必死の声で。そして、講演は定刻に終了した。

後から、走り書きしたメモを見ながら全体を振り返って、私はもう一つの必死の声を思い出した。子どもはノイズという話をした後に、養老さんは「だから、子どもは可愛いんだよ!」と叫んだのだ。面倒くさいでも、やかましいでもなくて。だから、昔から子どもは可愛いものに創られているのだと、と。

そうしたら、始めの方で言っていた「10代、20代、30代の死因のトップは自殺です。非常に生きづらい世の中を作ってしまった」という言葉が響いてきた。それだけが言いたいから、変えたいから、この講演をやったんだ、と伝わってきた。それは、先生の端正が崩れた、言わば「ノイズ」のようなところからだった。

(7期 安孫子)

2021-10-21

7月の初めに夫と青森を旅行した。大人の休日俱楽部の「JR東日本4日間乗り放題」という切符で新幹線に乗って新青森へ。現地では3日間レンタカーを使って行ったことがない遠くへ。久々に絶景と人の営みに触れて目にも心にも残っている余韻をしばし語りたい。

1日目は、夫の仕事の後に出発したので移動だけの日だった。2日目は、まず尻屋崎に向かった。寒立馬というけなげな馬が放牧されているという。ナビを頼りにひたすら何もない(原発しかない!)山道を走り続けて横道に入ったら、いきなり前方に馬のお尻が! その先の水場に行くところだった。彼らの聖域におじゃまして、おいしい空気をたくさん吸いながら歩いた。海と断崖と岩場や野の花々にも心が躍った。

次は恐山に。今から千二百年ほど前に慈覚大師円仁によって開かれた霊場だそうで、硫黄の匂いが漂い白茶けた岩が転がる荒涼とした場所が目立った。けれども、峰に囲まれた湖と白浜の清涼な場所もあって、まるで大自然の力が地獄と極楽を現前させて山の上に置いたよう。あたりに人気はなく、「クマに注意」の看板を見て奥の院に行くのはやめた。エサは私しかいない?と気がついて。恐山は昔から気になっていた所で、やっと訪れることができた。ここに来る時に切羽詰まった顔をしないでいられるのは、ありがたいことだと思った。

夜は陸奥の老舗ホテルに泊まった。旅行の前に読んだ司馬遼太郎の「街道をゆく4 北のまほろば」で知ったこの地の名家という「菊池」の姓があった。追われて来た会津藩ゆかりの名前を温泉につけ、記念物やパネルの展示もしていて、心の温かさと品の良さを感じた。

3日目は、ハードスケジュールで、10:00の仏ケ浦遊覧船、15:30の陸奥湾フェリーの出発時刻を死守する日! 映画「魚影の群れ」の舞台の大間崎も捨てがたく、早起きして行ってきた。仏ケ浦は「飢餓海峡」の舞台で、この二本は旅行前にわざわざ観なおした。大間はドカンと海があるだけだったが、仏ケ浦の絶壁・奇岩はすごかった。

「フェリーを使う」という某旅行会社のツアープランを新聞で見つけた時には狂喜した。両方の半島の先まで走るのは無理だとあきらめていたから。これなら竜飛岬にも行ける! まさに渡りに船だった。フェリーに車が4台しか乗っていなかったのはお気の毒。下北の脇野沢から津軽の蟹田まで1時間乗船し、夕方には竜飛崎の温泉ホテルに着いた。

4日目は、竜飛岬。吹き飛ばされそうな風が吹いていた。北海道の山々と岩木山が見えた。石川さゆりの「津軽海峡冬景色」の碑があり、ボタンを押したら歌が流れて、私も歌ってみた。

吉田松陰の碑もあった。こんな所にまで来ていたとは知らなかった。山口から歩いて?親不知みたいな道なき道を? 見つかったら殺されるのに? 国防の危機に居ても立ってもいられなくなって。そして、この旅の7年後に安政の大獄で殺されてしまった。享年29歳。小柄で清雅、はかなげな容貌だったそうだ。

思えばこの時から、心が揺れている。安易に見知って動ける時代に生まれたお前は、空いた時間で何をしているのかと問われている気がする。

太宰治の碑は海際の低い所にあり、らしいと思った。向かいの旧奥谷旅館には彼の「今夜はこの本州の北端の宿で飲み明かそうじゃないか」という言葉が残されていて、飲まない私もとろけそうになる。最後に寄った斜陽館は、哀しいほど大きかった。「金木の殿様」と呼ばれた父の建てた家を誇ることだってできたのに、彼は恥じたのだ。

家に帰って「斜陽」を読んだ。食わず嫌いで損をした。太宰は死ぬ前に本当に書きたかったものが書けたのだと思った。その至高の場面、夏の月光が洪水のように満ちあふれた蚊帳の中で眠る母子の姿に黙禱して、筆をおく。

(7期 安孫子)

2021-05-11

変異株が次々と生まれ、ワクチン不足で65歳未満の接種はいつになることやら、感染者数最多記録を更新する地域が今もあり、やはりコロナは長期戦になるようです。ここまで我慢してきたのに今さらかかりたくない! これからもやはり慎重に行動していくつもりです。料理・片づけ・庭仕事、がんばろうと思えばやることはたくさんあり、さぼろうと思えばやらなくてもいい(笑)。オンライン会もずいぶん慣れたし、これもそんなに悪くない暮らしです。一年前はコロナ下での生活を綴りましたが、今回はそれからあった自分にとっての大きな出来事を書こうと思います。

2月に私の故郷を歩いてみました。住んでいる家から6駅しか離れていないのに50年も行くことがなかった、生まれてから小学校3年の終わりまで両親と弟と住んでいた我孫子町(当時)の湖北というところです。「床屋で読んだ『振袖火事』の漫画が怖すぎた。裏山でスギッパを拾ってお風呂の焚きつけにした。お父さんと渡し船に乗って取手に自転車を買いに行った」。私の頭の中にしかないと思っていた世界が目の前に在ったことに感動しました。

そこには今も床屋があり、私の「町営住宅」が市営と名を変えた団地があり、利根川の渡し船さえあることがわかりました。裏山には杉の木とその茶色い落ち葉(スギッパ)がわんさとあって、こんな環境で育ったから私は花粉症に強いのかと納得したりして。夫と息子が面白がって半日つきあってくれたことがありがたかったです。ルーツを確かめられた先々で心が躍りましたが、古利根沼を見た時、取り残されているのだと感じました。

湖北から引っ越して結婚するまで住んでいたのは沼南町(当時)の高柳というところで、その「湖」と「沼」というのは同じ手賀沼を指しており、要するにご近所なのでした。結婚した始めの10年こそあちこちに住んだものの、家を建てたのは実家から車で15分の所で、私は人生の大半をこの辺りで過ごし、塾やPTAなどの子育て系の仕事やボランティアをやってきたのでした。

星野リゾートの人が提唱していた「マイクロツーリズム」という言葉は我が家で流行って何度か実行されました。身近なのに見てこなかった場所への旅と理解しています。今回の私の「マイクロツーリズム」でまざまざと過去に出会って、自分は本当にmarginal、辺境の人なのだと気づきました。

湖北と高柳という二つの地名とPTA(会長)ということばで、数年前に殺されたベトナム人の可愛い少女を連想する方がいらっしゃるでしょうか? 私は事件を聞いて痛ましさに胸がつまり憤りましたが、私自身も土足で踏みにじられたと感じました。不本意な偶然ですが、それ以外で生きて来なかった私ととても縁があるのです。私は少女のことを忘れない、生きている間はそういう少女の側に立ち、死んだら探し出してそっと抱きしめてあげたいと思っています。旅の着地点がここになるとは意外ですが、らしいのかも。

もう一つ、一年前のエッセーで書いたことを訂正したいと思います。いろいろ聞いたり調べたりして、今どきプールの水から感染することはまずないと考えるようになりました。塩素に反応したアレルギー症状、あるいは単なる風邪だったのかもしれません。二月にクロール1,000mですから、身体が悲鳴をあげても不思議ではありません。あれから怖くて一度も泳ぎませんでしたが、頃合いをみて再開するつもりです。 (7期 安孫子)

2020-11-11

ボケ防止を心がけることは必要だが、自分の手に余ることに取り組むのは有益だとは言われまい。あまりにもわからないことをわかろうとしていると、わかることまでわからなくなる気がする。「ドイツ語ができるのだから一緒にやりましょうよ」と誘われ「ほとんど忘れているので無理です」と言えなくて、「共通(コイネー)ギリシア語」を学び始めて4年になる。アレクサンダー大王が征服した諸地域で使われた「共通語としてのギリシア語」で、新約聖書の原典もこの言語で書かれている。語学好きでもない私がこんなことに取り組むことになろうとは、想像したこともなかった。

1987年の新共同訳聖書の翻訳者の一人でもあった柴田先生という方から、8月と12月を除く月1回、教えていただいてきた。生徒は三人だ。メンバーの顔で、お茶の水キリスト教センタービル会議室の使用が許されている。他の希望者もいて始めた講義だったそうだが、続かず二人になってしまった時に私が加わった。いきなり大貫隆著の教科書「新約聖書ギリシア語入門」の第3講をやっていて、初めの頃は「私にはあてないでください」と言って必死でメモを取るばかりだった。何か月も経ってやっと授業に追いついた。そうしてなんとか教科書をやりきった後、「マルコ福音書」を翻訳していくことになり、逆引き辞典も買うことにした。原形を考えるのに時間がかかり過ぎたからだ。

今も、手書きのギリシア語のアルファベット表、動詞活用表、青いギリシア語聖書、二冊の辞典、教科書、うちにある三冊の聖書を机にぐるりと並べて勉強を始める。アルファベット表で確認しながら辞書を引き、動詞の活用表で赤字のカタカナの語尾を見る。表には、横には左から一人称単数、二人称単数、三人称単数、一人称複数、二人称複数、三人称複数形、縦には様々な時制と態の活用語尾が並んでいる。一語の動詞の中に主語と時制が示されているのだ。たとえば「セスセ」と発音する語尾は「二人称複数の未来形」、「あなたたちは~だろう」という意味になる。

<<< 画像をclickして下さい / 左:アルファベット表、中:動詞の活用表、右:予習ノート >>>

マルコ福音書14章27節に「スカンダリスセーセスセ」という発音のギリシア語の単語が載っている。辞書にはこれは受動態だと書いてあるが、古代にあったという中動態「ある出来事がその身に起こる」という感覚がふさわしい気がする。ここは、「あなたたちは私に躓(つまず)く」と訳されているところだが、動詞の原形「スカンダリゾー」は、語源から見て「躓かせる」というよりは「罠にかける」という意味だそうなので、ゴキブリホイホイに引っかかるゴキブリみたいに「罠にかけられる事態にハマっちゃう」未来にいる私たち、という光景が目に浮かぶ。彼に引っかからないことで別の罠に引っかかっていく姿、逆にモヤモヤしながらも彼を通り過ぎることができなくて引っかかっている姿も思い浮かぶ。「スカンダリスセーセスセ」とはまさに私に言われている言葉に思える。イエスが語る場の空気が流れてくる。このごろ、こういう形で学びは報われていると感じることがよくある。

コロナ禍で、今年は柴田先生の講義は4回しかなかった。先生は昭和3年生まれの方なので、ご健康が特に気遣われて休みにしていた。しかし、先生がコロナに負けたくないから気をつけてやりましょうとおっしゃったので、集まることになった。次回は11月11日、この原稿がWEB上に置かれる日だ。自宅待機が長かったのでかつてない分量、マルコ14章1節から31節までを訳しておくと約束していた。本文をノートに写すのに2時間15分、翻訳は少しずつ9日かけて計20時間半でできた。これは私の最速記録だ。相変わらず同じ単語を何度もひいてしまう。でも、ずいぶんこの世界に馴染んできた。(7期 安孫子)

2020-06-11

日本中、世界中の多くの皆さん同様に、私もこの3か月ほど家にこもっていた。話をするのは同居家族の三人と(夫と娘と息子)だけ、外出は食材等最低限の品物のまとめ買い、月1~2回の歯医者と整体、クリーニング店とお墓参りぐらいだった(1時間半あれば車で両家に行って来られる)。症状がないのに感染している人もいるそうなので、都内に住む息子夫婦と孫に会うことも控えた。母の日にカーネーションが届いた。次から次へと花が咲き、いつものように季節は進んだ。けれども、世の中は一変してしまったのだ。

5月25日、北海道と首都圏でも緊急事態宣言が解除となった。新しい行動ルールに従って、動ける人は、慎重に、動き出していったらいいと思う。でも、私はまだ当分は警戒を緩めず、家にいるつもりだ。新型コロナウイルスに感染したくないからだ。

第一に、人に迷惑をかけたくない。夫と娘は金融機関勤務、息子は独立行政法人の決算担当者で、それぞれ仕事を休めず、緊急事態宣言の間も、2チームに分けて交互に自宅待機、WEB会議を行う等、出勤日を減らし全員が顔を合わせない工夫をしながら、業務を続けていた。もし社員本人あるいは家族が感染してしまったら、直ちに会社に報告しなければならず、店舗の閉鎖もありうる。どこも今まで一人も感染者を出していない。これは関係者全員の節制の賜で、私も絶対に第一号になるまいと思っている。

第二に、切実な体験からそう思う。1月半ばの夜、近所のジムで泳いだ後に急激な体調不良に見舞われたのだ。一昨年前に膝を痛めてから膝に負担をかけずに体力をつけようと考え、まともに泳げなかったクロールを習って1000m泳げるようになっていた。その日も1時間足らずで20往復して帰宅したら、鼻水がツーッと出て止まらなくなり、悪寒とともに喉、頭、お腹まで痛くなってしまった。うちの洗面台の左側にヤクルトでもらったインフルエンザ等の感染症のパンフレットが貼ってあるのだが、まさに書いてある通り「ウイルスが感染3~4時間で増殖」したようだった。常備していた市販の風邪薬を飲んだがなかなか効かず、何時間も苦しんだ。ありがたいことに、翌日には症状が消え、熱も36.7°だったのが36.2°になった。

薬がうまく効いてくれたのには犬のご加護もあったのかもしれない。村田喜代子の「科学の犬」という短編小説を読んで以来、「効かなければお苦しみになったわんこさまに申し訳ない」と身体に言い聞かせ、気合を入れてから薬を飲むようにしている。動物実験のことを知ったからだ。

半分は冗談だが、本当に、私は何者かに深く感謝すべきだと思っている。2度も助けてもらった。実は、1月末にもう1度泳いでいる。いつも何でもなかったのだからあれはたまたま調子が悪かっただけかと……。結果は同じことが起き、今度こそ懲りた。ショックでしばらく安静にし、2月後半になって数回筋トレに行ったものの、不安が高まり、3月から休会にした。その後しばらくして、ジム自体も休業になった。

そこから得た教訓は、「開けた口に直で入るのが一番危険」ということだ。あれが新型コロナなら、重症化して誰にも看取られずに死ぬことだってあり得たのだ。私は8年前に気管支肺炎になっている。弱者の自覚を持って行動しようと思う。

TVでは「刑事モース オックスフォード事件簿」、「100分de名著 カミュ『ペスト』」、「いいね!光源氏くん」、「鬼滅の刃」等がよかった。ローリングストーンズの4人がSTAY HOMEして同じ曲を演奏している合成映像、特にミック・ジャガーの伸びやかな歌声とエアーでドラムをたたいていたチャーリー・ワッツが素敵だった。

(7期 安孫子)

2019-11-21

RSSCに来ている人は海外によく行く人が多いようだ。行く人は何度も行くし、行かない人は全然行かない。行かないのは好き好きだが、行けないのはさびしいものだと思っていた。グアムと中国には行ったことがあるが、遠いところ、ヨーロッパなんてずっとあこがれだった、萩原朔太郎みたいに。ようやく夢が叶って、この夏、某旅行会社のパックツアーで「ドイツ・オーストリア2ヶ国周遊8日間」という旅に夫と出かけた。

成田発着のオーストリア航空で、行きはウィーンで乗り継ぎフランクフルトへ、帰りはウィーンからの直行便を使う。ライン川クルーズ、ケルン大聖堂(写真:左下)、ハイデルベルク、ローテンブルク、ロマンチック街道を通ってヴィース巡礼教会、ノイシュバンシュタイン城(写真:左上)、ザルツブルク、ハルシュタット湖、弾丸のようにバスで移動しては観光し、最後はウィーンに2泊して、宮殿・寺院・教会・博物館めぐりを楽しんだ。

学校で習って以来好きだったケルン大聖堂は、現代の街の中に古色蒼然と在って、ほこりと重さに身悶えしているようだった。ルートヴィヒ二世の城(=ノイシュバンシュタイン城/写真右上:同城からの眺め)は、その外観も城内の窓から一望する眺めも非常に美しいのに、ワーグナー歌劇の壁画だらけの内装が残念だと思った。城壁に囲まれた古い町々では、大地の一隅で陣地を守りたいという必死の思いを感じた。帰国してから「ロード・オブ・ザ

リング」三部作の映画を観て、まさにあの地で繰り広げられてきた人々の暮らしを追体験するような気持ちになった。ずっと地続きの所に住むのは大変な恐怖だろう。旅行の広告で見るばかりだった土地に立っている自分に驚き、来られたことに感謝した(写真右下:ウィーン国立オペラ座)。。

行ってみて分かったこと。たとえば、飛行機の男女兼用のトイレの上げっぱなしの便座は悲しい。新作映画があると喜んでも、音がうるさくてよく聞き取れず、気づけば寝てばかりで、内容がよく分からずに終わってしまう。そして、西に12時間飛ぶ、という意味。用意したフットレストは有効で、痛めた膝が無事だったことはマル。しかし、水いらずのケア用品を使ってすっぴんで寝ていた顔に雲の上の強そうな紫外線がガンガン当たっていると気づいた時の絶望感たるや!!

どうしていつもの暮らしから出てきてしまったのよ!? と地団太踏む思いがした。夜は、フランクフルト空港に着くまで訪れなかったのだ。

ふりかえれば面白い思い出ばかり、旅は、行ってよし、帰ってなおよし、のものだと思う。それなのに、シシィさん*(写真左上)という人は30年(ほんとに!?)旅ばかりを続けていたことに驚く。そして、旅先で死んだのだそうだ。お城には筋トレマシンだってあったのに。お化粧だって、食べる物だって、外は家より不自由なのに。でも、国を代表する「顔」として、ウィーンの空港のお土産売り場には、この人とモーツァルトがたくさん並んでいる。

*オーストリア=ハンガリー帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の皇后エリーザベト。「シシィ」(Sissi, Sissy, Sisi)の愛称で知られる。

また、今は何人(なにじん)かとか何歳かとかいうことより、スマホやパソコンなどのITを上手に使える人かということの方が重要なのだとも痛感した。使えないとみじめで文盲みたい。だから、もうちょっと使えるように努力しよう、そして、もしまたこんな機会が持てたら、もっとすっきりした荷物で出かけたいなと思った。

(7期:安孫子)

2019-04-21

暮らしにゆとりができたら、歯を治したいと思っていた。貴重なお金を使うなら服飾品よりこっち。今後の健康と美容のために歯は最重要、と言っても過言ではないと思っている。とはいえ、できる範囲でね。高価だし、できないものはできないの。そうわりきって、少し離れた自費診療の歯科に通っている。

ホワイトニングの時は楽しいだけだった。それが、かぶせた部分のやり直しをする段では苦行に変わった。過去のつけを払うような大工事になることがある。歯には見える部分の二倍ぐらいの深さの根っこがあり、その最深部の治療は面倒で時間がかかるのに保険の点数が低いため、十分なされないことがよくあるらしい。私が前に治療したところもそうで、レントゲンを撮ると根の下に膿が写っているという。放っておくと骨を溶かすこともあると聞き、今は何回もかけて歯根の治療をしているところだ。この歯科医院では、一気に一時間ぐらいやる。その間、私は緊張、恐怖、安堵を繰り返す感覚器官になっている。柔らかいタオルの下で目を閉じていると、去年の秋の庭の工事が思い出される。そこにも自然物と人工物が両方あって、砕かれ切られ取られていった。今は私が工事現場だ。生きた物が実は少ないなんて、あなたたちより残念な庭。

歯の治療は理性で耐えるものだ。幼児は無理、犬も無理だな。じっとして早く終わった方がいい。じたばたして変な所に当たればなお痛い。やり直しになったらとんでもない。だからって、終わったらチョコ買ってあげるからね、はちがうだろう。誤った愛情だ。でも、それをねだっていた。そうじゃなきゃ承知しなかったんだな、私は。愚かなことだ。不二家ルックチョコレートとかバナナとかアイスとかあんみつ、最高のごほうびだった。私の子ども時代の通奏低音は、悲しいかな、歯医者通いだ。甘いもの好きで歯のおそうじは足りなかったから、天罰だと言われれば確かにそうだった。でも、歯列矯正をしていたからむずかしかったのだ。当時は珍しくて、親はとても無理をしてくれた。あんなに何年も痛い思いをしなければできないものだったのか、よくわからない。柔らかいタオルの下で、遠い記憶も立ち昇ってくる。

それでも、私は17世紀の人でなくて本当によかった。ろくな治療法もないのに砂糖を知ったら地獄じゃないか。数年前、「砂糖の誘惑、その甘くない現実」という記事を読んで、衝撃を受けた(『ナショナル・ジオグラフィック』2013年8月号)。「17世紀半ばになると、もはや砂糖は~中産階級~にも手が届く必需品になった」。本で知った人の中で、私が最も影響を受けたのはブレーズ・パスカルだ。彼が歯痛で苦しんだことは知っていた(『学研版 算数おもしろ大事典』)。

彼のことを考えすぎて人生をこじらせた。呪縛を解くために立教に来たと言ってもいいくらいだ。そして、生き延びて還暦を迎え、気がついたこともある。言ってみれば、根っこの視点。私達の共通点は、人の中の搾取する側にいるということだった。そして甘いものの魅力は自制心よりも大きい。柔らかいタオルの下で、近くて遠い彼に話しかけている。

この春、木瓜の花が咲いた。枯れたように見えていたが、見事に花を開いてくれた。守れなかった草木たちを悼む。でも、木瓜が生きたなら、前を向く。これは私の小さい頃から家にあり、三度の引越しを経て、今の場所に植えられたものだ。本当に、本当のこと? 古いアルバムを探した。

木瓜が咲いている、一緒に写真を撮ってよ、と頼んだ。

それは、母に? 弟に?。

あった。

五十年前の写真は、今と同じ顔をしていた。

ひとめぐり 根っこつながり 花令和

(7期 安孫子)

2018-11-11

このごろ鳥のさえずりをよく聞く。庭のモチノキに赤い実がたくさんなっているから。どうぞ、お食べなさい。

来月、ブロック塀の建て替え工事をすることになった。夏の終わりに市の広報に古いブロック塀をなくしましょうという記事が載ったことがきっかけだ。二十余年前に家を建て替えた時、南側の古いブロック塀だけそのままにしてしまっていた。塀の内側の庭を惜しんだのだ。坂の途中の土地で南側が低く、盛り土をした庭を塀で支えていたので、工事が大変そうだったこともある。

そこには夫の父が造った、ささやかではあるが昭和の価値観を体現したような庭があった。池の周りには大小の石、椎、松、モチ、金木犀、もみじ等の木々が配され、ひときわ大きな岩にはツツジ等が植え込まれ、かつては滝も流れていた。池は埋め、松も枯れたが、他は何とか維持してきた。処分した実家から移した灯籠や蠟梅も加わった。手をかけるときれいなこの庭を私は愛していた。

中に重機を入れるので撤去しないと工事ができないそうだ。巨石や大木は危険だから置けないと言われた。塀から離れたところは残せないだろうか。どかしたとしても低い木々や大きくない石ぐらいは戻したいと願っている。でも、根づくかどうかはわからない。

この夏、旅行がキャンセルになってぽっかり空いた一週間、夫が高枝切りバサミを使ってずいぶん上手に木々を剪定してくれた。まさか、それが最後になろうとは。五十年来の木々よ、少しは供養になっただろうか。甲斐性なしだと思うだろうか。

ここが平地だったら、庭がもう少し広かったら、何とか残せただろうが、そうではない。

だから、この庭を残すことはできない。そして、生きているきれいな木々を殺そうとしている。器物損壊だ。これが犬なら、どんなになっても絶対に最期まで看るのに。

ほんとはここには、ノーベル章の本庶佑先生の「6つのC」という言葉にからめた話を書くつもりだった。「Curiosity」という題も決めていた。塩の柱になったロトの妻は、可哀そうだがやはり振り向いてはいけなかったのだ、ともつなげたかった。健脚だった自分をなかなか取り戻すことができないでいる。これまでとはちがう者になったと感じるからこそ、メランコリーに沈むことはしないと思っていたのだ。

「11月中旬」が私のいただいたここに書く順番で、写真の扱いが不得手なので、10月半ばには担当者様に原稿を送らなくてはならない。このタイミングでこうなるのも運命か。いざ書いてみたら、平常心でいられなかった。庭木が自分に思え、子にも思えて、この状況ではどうしても他のことが考えられないのだ。人にはどうでもいい庭だろうが、私にはかほどに大切なものだった。身体からもぎ取られるようだ。

最後に、北側の玄関で風に揺れているシュウメイギクの写真を載せて、このエッセーを笑顔で閉じたい。10年近く前、実家にあった草木を植木屋さんに頼んで移植してもらったものの一つだ。初めは咲かなかったが、ここ数年、きれいな花を長く咲かせてくれるようになった。根づいたのだ。花はタフだな。私もかくありたいと思う。(7期 安孫子)

2018-5-11

BSやCSの番組を録画して、暇な時に楽しんでいる。『ジャイアンツ』はけっこう長いし退屈かもと、少し迷った。でも、役者がいいかと思って、ONに。

もし、この映画をまだ観たことがなくてこれから観ようと思っている方がいらしたら、この先はご覧になった後で読むことをおすすめします。良くてびっくりするって、人生の最高の楽しみの一つだと思うから、私と同じようにそれを味わえることを願って。

彼女は今どき見かけないくらいの完璧な美女、それが玉の輿に乗る話でさえなくて初めからお金持ちの東部のお嬢様の役、そして西部の大農場主と恋に落ち……って出だしではばかばかしくなって、一瞬観るのをやめようかと思ったのだけれど。それが、出会った翌日、いきなり相手の男に嫌味を放った、「朝の5時まで本を読んで調べたわ、テキサスはメキシコから奪った土地なのね」。私はハッとして、その言葉を書き留めた。エリザベス・テイラー演ずるレズリーに瞠目した瞬間だった。

彼女は結婚しても言う時は言う。日頃は美しく聡明で働き者で申し分のない妻なのに。「偉そうな言い方をするなら運動家になれ」「私は初めから不愉快な女よ」。夫の来客との会話に思わず口をはさみ「女は黙っていろ」と言われると、「政治、ビジネスが男だけの話とは思わないけれど」。後から夫に「謝る。失礼だったわ」と詫びるのだが、「でも、私はまちがっていない」とも言い添える。そういうことを彼女は、静かに話す。また、広大な土地のはずれに住む使用人の病気や貧しさを心配して、「十年来の地主ならなんとかしなさいよ」と意見する。夫は「赤十字じゃない」と返す。

圧巻は、三十年の結婚生活を回想して「あなたを素敵だと思ったのは……」と言う台詞。

「(安食堂の)店主にぶちのめされて(食べ残しの)皿の山に倒れたあなたこそ私のヒーローよ、百年後にベネディクト(夫の姓)はあれで成功したと言われるでしょう」。

ロック・ハドソン演じる夫は口を開けて妻を見つめ、「たとえ九十まで生きても、きみのことはわからないだろうな」とつぶやくのだ。

夫が店主に殴り掛かったのは、息子の妻がメキシコ人だったので店から出ていけと言われたからだ。彼女はいつもフェアでフラットな感覚で人と接するから、息子もそのような人間に育っていた。夫は差別を怒ったのではなく、ベネディクト様に向かって何だ?と怒ったのだったが。映画の最後、その夫は「贅沢はやめて質素に暮らそう」と言うに至る。

後の方ではあっさりと老け顔に変わってみせた。ジェームス・ディーンとは全く距離を縮めなかった。自分の欲のためには、決して規範を崩さなかった。だが、あるべき形に変えるためには、勇敢に慣習を踏み越えた。持てる人だが、持たない時も平然としていた。この映画のエリザベス・テイラーの中に人間の最も善良なものを見る。

ぬかるみに残された彼女の足跡。焦がれたジェームス・ディーンが手に入れたもの、手に入れられなかったもの。これが遺作となった彼の、泥酔してひっくり返った姿は、きれいだった。きっと魂の色が見えていたのだろう。エリザベス・テイラーもそう。本気で、ズレていたのだ。1956年の映画だが、ちっとも古臭いとは思わなかった。その後の映画が進歩したのか問いたいほどだ(7期 安孫子)

いろいろ手抜きもしていますが(笑)、新しい年を迎えるのだからこれだけは、と思うことはなんとかやっています。まずは、庭木の手入れです。夫がバブルの頃に借地権だった土地を買い取り、義父が丹精して造った庭部分を残して建て替えた家に、この二十年余り住んでいます。だから、うちの庭には大きな椎の木や岩石などの今どき珍しい古風な部分があるのです。おまけに、私の実家の庭からもいくつか運び入れて、さらに草木を増やしてしまいました。両親亡き後、実家を更地にして売却し、経費を引いた額を弟と折半したのですが、母が残したがっていた灯籠と蠟梅を弟夫婦にいらないと言われ、どうしても捨てることができませんでした。長寿の時代となりましたが、残念ながらうちの両方の父母たちには恵まれず、せめて私はあの人たちが大切にしていたものを慈しみたいと思っています。昨年は11月に植木屋さんが来てくれて、紅葉の季節の庭がとてもきれいでした。

しかし、植木屋さんは足元まで十分にはやってくれません。私のやることがまだいろいろあって、先日、お正月にふさわしい赤い実のなる万両とこの庭に昔からある小さな灯籠がよく見えるように、ツタや葉ランを刈り込みました。45L入りの袋2つ分の枝・草・葉。今回も「行政は働き者の味方だよ」と自分を励まして、袋を収集所に運びました。決まりを守れば無料でいくつでも出せるのがありがたいです。でも、この庭は実は少し病んでしまいました。東日本大震災の後、初めての雨がこのあたりに降ったからです。(ちなみに、地震の時にはこの家の大きい灯籠が倒壊しました。)市に「除染」を依頼したら、問題の排水溝あたりの土を取って、うちの庭の隅に穴を掘って埋めていました。外に出すことは許されない、これが21世紀の良識というものかと思い、電気を使う代償として甘んじて受け入れました。

昭和の時代の夢だったマイホームが、うかうかしていると「ゴミ屋敷」、「負動産」と呼ばれてしまう昨今です。だけど、本当は玉石混交なのです。元気を出して、根気よく選び出して、片付けていきましょう。門の横の土の所に配置した石も貝殻も、実家の玄関の脇にあったものです。8年前の冬、仏壇のあった床の間と、重い障がいを持った父が長い時間を過ごしたベッドのあった畳と母の亡くなったお風呂場の上にお酒をまいて、泣きながら実家が引き倒される姿を見ていました。今、その形見はわが家の入り口で花といっしょに私達を見守ってくれています。

そして、今度は戌年ではないですか。ここはドンと前面に出させていただきます!

郵便受けにいとしいコロちゃんの真新しい写真を貼りました。5年近く前に16歳で亡くなった愛犬の、1歳前と10歳の時の写真をラミネート加工したものです。新年のお客様も、家族も、郵便屋さんも、どなたでも、ピンポンする時、通る時にどうぞ見てください、と思って飾ります。

晩秋には初孫が生まれ、未来が開けた心地がします。「福は内」と願う気持ちが強くなりましたが、「鬼は外」とは申しますまい。言えば心に鬼が宿ってしまいそうです。福は分け合い、めでたさは中ぐらいでも少しでも十分だと思っています。最後になりましたが、謹んで、新春のお慶びを申し上げます。みなさまがたが、健やかで佳い一年を過ごされますように、お祈りいたします。(7期生:安孫子)

空気がさらりと澄んで、月のとりわけ美しい秋がやってきた。関西には修学旅行以外にあまり行ったことがなかったが、昨年長男が奈良に転勤になったことで何度か足を運ぶようになった。そして、あの月を見た。夜にそこを歩いていたのだから、11月の正倉院展と3月のお水取りの時だった。奈良公園の松、興福寺の五重塔、東大寺の南大門、こんなに月が似合う景色は見たことがないと思った。以来、きれいな月を見るたびに、向こうに古い都のくろぐろとした幻を見るようになった。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる三笠の山に いでし月かも

奈良にまつわる月といえば、遣唐使阿倍仲麻呂のこの歌が有名だが、かの人が焦がれた土地はここではない。平安京ができる前、都はようやく造られてもすぐに移された。大事な建物は飛鳥から移築され、春日大社が見守る下にすっぽりと置かれたのだったが、せっかく造った平城京もまた、置き去りにされてしまった。だから、闇の底には絶たれた野望のうずみ火が蠢き、もっと下には浄らかな大志が眠っている。

日本史は詳しくない。私のこの地へのイメージは主に、初めて読んだ里中満智子の『天上の虹』全巻と再読した梅原猛の『隠された十字架 法隆寺論』に因るが、本当のところはよくわからない。ただ、確かに残っているものから立ち上る人物の気概には心を打たれる。たとえば、熟田津で額田王が詠んだ歌、称徳天皇が書いたという「唐招提寺」という文字。逆に、救世観音を横から見た写真(梅原p521)には憤りを感じる。光背が直接後頭部に打ちこまれている。昨秋夢殿の奥にこの像をぼんやりと見たが、決して見えない背面に本当にそんな暴挙がなされているのだろうか? それが本当なら、早く釘を抜いてあげたい。どんな言い訳も無用、どんなに詫びても許されない無礼の極みだと思う。

「Kissの会」のエッセーには写真をつけるという決まりがある。夜の写真をうまく撮るのは難しいよね、自分がいいと思う奈良の写真を適当に送ってくれる?と息子に頼んだら勤務している国立博物館と奈良公園の鹿と、民家の後ろに見える興福寺の五重塔の写真を送信してくれた。昼間はこんなにのどかで明るい場所に、夜には魔法が降りてくる。「きれいな月」はきっと誰もが持っている。どうぞ一番好きな姿を思い浮かべてくださいませ。

「王朝ロマンにあこがれている方がよくいらっしゃいますが、皆さんのほうがずっといい暮らしをしているんですよ」と、以前里中満智子さんが講演会で言っていらした。まったく私たちは王のような暮らしをして、王のような目で歴史を見ている、王ではない庶民なのだ。飢えて逃げ惑う民百姓の方がほんとは自分に近いのに、本を読んでいるとつい勘違いしてしまう。ちっぽけさを自覚し、でも今生きているというすごいチャンスに気づいて、自分の価値がまた反転する。そして、ただ生きるのではなく、よく生きなければ命がもったいないと思う。かといって、目の前のささやかなことをきちんとやり続けるしかないのだけれど。この文章を綴っていて、「凍れる音楽」と評される薬師寺の東塔をまだ見ていないことを思い出した。楽しいことはたくさん見つけられる。修理が終わるのは平成32年、あ、平成は30年までか、それも含めて未来が待ち遠しい。シルクロードを歩いた旅人のように、ゆっくり急いで歩いて行きたい。(2017-10-10 / 7期生:安孫子)

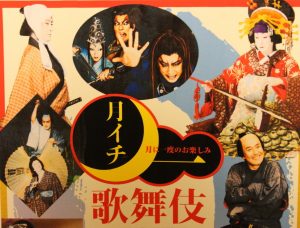

【Kissの会 ゲスト投稿 no.4】 「映画歌舞伎にハマりました!」

投稿日 : 2017年2月12日 投稿者:安孫子さん

「たまには違うことしてみようか?」

RSSCを修了した昨年7月のある日、近くのMOVIX柏の葉という映画館に『歌舞伎NEXT

阿弖流為<アテルイ>』という舞台を撮影した映画を観に行きました。PTAやコーラス等で子育て時代をともに過ごした地元の友だちふたりといっしょです。時々三人でカラオケに行っておしゃべりと歌に花を咲かすのを楽しみにしていましたが、友だちのひとりが「面白そうなのがあるよ」と教えてくれたのです。

恥ずかしながら、私はこの歳になるまで「歌舞伎」に行ったことがありませんでした。それどころか、テレビでさえまともに観たことがなくて、日本人としてちょっとまずいと思っていたので、まあこれは、正確には「映画に行く」のであって「歌舞伎に行く」わけではないのですが、「劇団☆新感線」プロデュースのあまり硬くなさそうな「歌舞伎」のようだし2100円なら安いと思うし、高かった敷居が低く感じられたので出かけてみました。

そして、ハマりました! 休憩をはさんで185分、教科書に小さく載っていた「蝦夷の抵抗 アテルイ」の話が目の前で生き生きと華やかに繰り広げられ、大いに笑って泣きました。平安時代の初め、桓武天皇の下に国家統一を目論む大和朝廷が、抵抗する北の民 蝦夷を攻め込んだ。それぞれの長、坂上田村麻呂と阿弖流為は激戦の中でお互いの義を認め合うようになるが、朝廷側の陰謀の渦の中に呑み込まれていく――、そんなお話です。

似たような争いはいつでもどこでも繰り返されていると思いました。歴史は勝者によって語られることが多いですが、勇ましく立派だった敗者を讃える話も片隅に残っていきます。そういう者が甦って舞台狭しと暴れまわるのを眺めるのは小気味よかったです。また、「自由と誇りを守るために戦うことが正義なのか、屈辱に耐え降伏を受け入れることで民を救うのが道理なのか」という問いは現代に通じる普遍的なものだと考えさせられました。

『阿弖流為<アテルイ>』は、2016年6月から2017年3月にかけて松竹が「月イチ歌舞伎」と謳って毎月一定期間、全国33ほどの映画館で歌舞伎を上映していった1作目でした。これがとてもよかったので、『野田版 研辰の討たれ』、『怪談 牡丹灯籠』、『蜘蛛の拍子舞 /

身替座禅』、『スーパー歌舞伎Ⅱ ワンピース』、『三人吉三』、『阿古屋』と続けて三人で通いました。お正月の『文七元結』だけ残念ながら行けませんでした。

『阿弖流為<アテルイ>』は、2016年6月から2017年3月にかけて松竹が「月イチ歌舞伎」と謳って毎月一定期間、全国33ほどの映画館で歌舞伎を上映していった1作目でした。これがとてもよかったので、『野田版 研辰の討たれ』、『怪談 牡丹灯籠』、『蜘蛛の拍子舞 /

身替座禅』、『スーパー歌舞伎Ⅱ ワンピース』、『三人吉三』、『阿古屋』と続けて三人で通いました。お正月の『文七元結』だけ残念ながら行けませんでした。

勘三郎と三津五郎の多才な姿を知って、その早すぎる旅立ちを心から悼む気持ちになりました。今まで知らなかった、でも、今からでも知ってよかったです。玉三郎、仁左衛門、まだ間に合いますね。同時代に出会えたよいものに気づき、できる範囲で愛でながら暮らしていきたいものだと思いました。

そんなわけで、このたび遅ればせながらも「歌舞伎」に触れてみて、私が一番心に残ったのは、人物が喜怒哀楽の極みで動きをピタリと止めることでした。見得を切る。悲しいに決まってるだろう、これが怒らずにいられるか、この艶姿をごらんと一幅の絵になってどうだとキメて、そして次の瞬間に、消えてしまう。その落差に鳥肌が立ちました。

また、人は好きな話を何度も聞きたいのだとも思いました。子どもの頃寝る前に母にお話をねだったこと、平家の亡者が耳なし芳一に壇ノ浦の話をせがんだことまで思い出しました。そして、いいところにさしかかって涙が出る心地良さ、Yesterday Once Moreの詞と同じです。

この「月イチ歌舞伎」では、2/11~2/17に『女殺油地獄』、3/4~3/10に『二人藤娘 / 日本振袖始』がこれから上演されます。今後の予定は分かりませんが、他の演目もまた観られるといいですね。(7期生:安孫子)

※月イチ歌舞伎

http://www.shochiku.co.jp/cinemakabuki/lineup/tsukiichi/